「工事経歴書ってどう書けばいいの?」「職務経歴書との違いがよくわからない…」といった疑問を抱えていませんか。

建設業界で許可申請や公共工事の入札を目指す企業にとって、工事経歴書は非常に重要な書類です。

しかし、記載内容やルールには細かな決まりがあり、書き方を間違えると訂正や再提出の手間が生じることもあるので事前にポイントを押さえておきたいと考える方も多いでしょう。

本記事では、工事経歴書の基本から、経営事項審査を受ける場合・受けない場合の書き方、よくある記載ミス、職務経歴書との違いまでをわかりやすく解説します。

これから提出を控える企業担当者や建設業界でのキャリアアップを考える方必見の内容です。

工事経歴書とは?

「工事経歴書」という言葉には、2通りの使い方があります。

ひとつは就職活動の際に使われるもので、個人の「職歴」や「実績」の一部として履歴書などとともに提出することがあります。それまで自分が携わってきた工事の内容や場所、金額などを整理したものです。

もうひとつは建設業許可の申請をしたり、公共事業の入札参加などにあたって提出する書類です。工事の注文者や工事の件名、工事の場所、担当の技術者や施工金額、期間などについて明らかにするもので、以下の場合に提出する必要があります。

-

✓ 建設業許可の申請時

-

✓ 毎営業年度終了後の変更届提出時すでに建設業の許可を取得している業者が対象です。

-

✓ 経営規模等評価の申請時

-

✓ 公共工事の入札参加にあたる経営事項審査の申請時

この記事では建設業に関わる申請書類などとしての工事経歴書について解説します。

※記入の対象となる工事に関しては、以下の記事をご参照ください。

>「建設業許可証はなぜ必要?取得までの流れや必要な要件を解説」

工事経歴書を書くために準備しておくこと

工事経歴書は国土交通省が定める様式があり、記載すべき主な項目は以下のものになります。

-

✓ 注文者

-

✓ 工事契約における立場直接契約か、共同事業体(JV)による契約かを明記します。

-

✓ JVへの参加有無2~5社程度で構成される共同企業体で、大規模工事に多く用いられます。

-

✓ 工事現場の所在地都道府県および市町村名を記載します。

-

✓ 現場に配置された技術者

-

✓ 請負金額

-

✓ 工事の期間

自社が関わった工事について、これらの必要項目を整理して管理するようにしておくと、工事経歴書作成をスムーズに行うことができます。

工事経歴書を作成する際の注意点

工事経歴書には申請などを行う日の事業年度の前年度(申請が令和6年ならば、令和5年度)に着工した工事について、完了した工事はもちろん、未完了の工事についても記載します。

注意したいのは、「経営事項審査(経審)」を受けるか受けないかで記載方法が変わることです。

経営事項審査は、国、地方公共団体などによる公共工事を、元請として受注しようとする際には必ず受けなければならない審査です。

審査は工事経歴書に記載された内容を点数化して、順位・格付けを行い、発注する事業者が決定されます。

公正を期するため、工事経歴書に記載する項目や記載方法があらかじめ決められており、定められた形式にのっとって記入できていない場合は、再提出が求められます。

決算変更届などのように経営事項審査を受ける必要のない場合は、より簡単な様式で記載することができます。

【見本あり】工事経歴書の書き方

それでは工事経歴書の書き方について、経営事項審査を受ける場合と受けない場合それぞれについて、具体的な書き方を見ていきましょう。

※工事経歴書の記入方法に関しては、以下の記事をご参照ください。

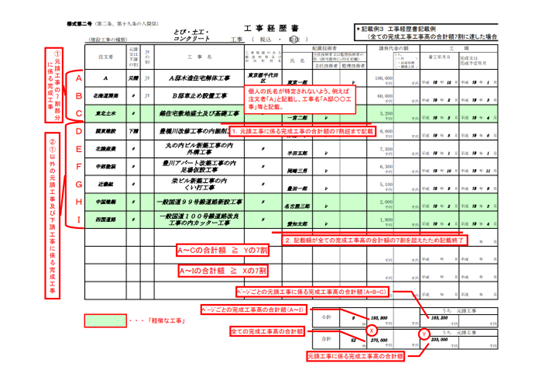

1:経営事項審査を受ける場合

経営事項審査を受ける際の工事経歴書には、以下の基本的なルールがあります。

1.まず、完成した元請工事について、元請工事の合計額の7割を超えるまで、請負金額の大きい順に記載します。もしその途中で「軽微な工事」が多くなった場合には、そこから10件のみを記入すれば構いません。

2.次に、上記①で記載しなかった元請工事やその他の完成済み工事について、全体の工事請負額の7割に達するまで、請負金額の大きい順に記載します。こちらも軽微な工事に該当する場合には、最大10件の記載で足ります。

3.完成済み工事の記載が終わったら、続いて未完成の工事について「未成工事」と見出しを付け、請負金額の大きい順に記載します。

なお、軽微な工事とは、請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以下の工事を指します。軽微な工事は①および②の合計で10件までの記載で問題ありません。また、工事の合計額が1,000億円を超える場合でも、それ以上の記載は不要です。

記載する金額は、課税業者は税抜き、免税事業者は税込みで記載する必要があります。

<様式見本と記載例>

引用:国土交通省「工事経歴書(第2号様式)の記載フロ-」

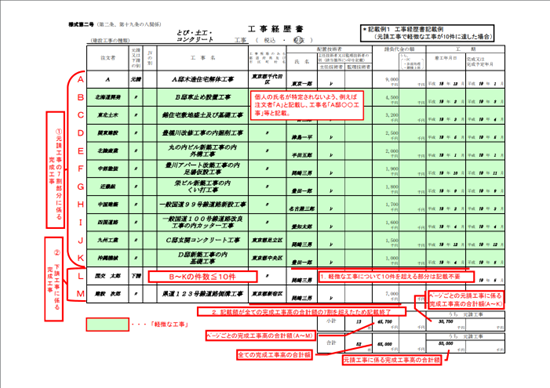

・迷いやすい「軽微な工事が多い場合」の書き方(1)

工事経歴書の記載にあたって迷うのは、「軽微な工事」の扱いです。ここで具体的な迷いやすい例をいくつか紹介しましょう。

事業者によっては受注する工事の規模が小さく、数十件の工事を合わせなければ、ルール①の「元請工事の合計額の7割を超える」ことができないケースもあるかもしれません。

このように7割を超える前に軽微な工事になってしまった場合には、ルール④にのっとって軽微な工事を10件だけ記載すればよいことになっています。

<元請工事で軽微な工事が10件に達した場合の記載例>

引用:国土交通省「工事経歴書(第2号様式)の記載フロ-」

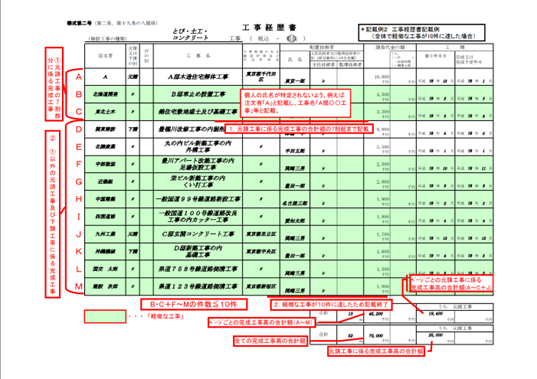

・迷いやすい「軽微な工事が多い場合」の書き方(2)

ルール①にのっとり元請工事の7割を超えるまで工事を記載したら、次にルール②に従い、元請以外の工事を規模の大きな順に記載していきます。

ルール②では、「すべての工事の請負額の7割」に達するまで記載すると定められています。

ただし、前項と同様に、小規模な工事が多い場合には、7割に達するまでに数十件の工事を記載しなければならないケースもあるでしょう。

このような場合にはルール④が適用され、ルール①および②の記載を合わせて、軽微な工事は最大10件までの記載で足りることになっています。

<全体で軽微な工事が10件に達した場合の記載例>

引用:国土交通省「工事経歴書(第2号様式)の記載フロ-」

2:経営事項審査を受けない場合

経営事項審査を受けない場合は受ける場合と比較して、記載方法は簡単です。まず①完成した工事について、請負金額の大きな順に記載していきます。

次に②未完成の工事について「未成工事」と見出しをつけて、これも請負金額の大きな順に記載します。これで完成です。

なお、経営事項審査を受けない場合、金額は税抜き価格・税込み価格のどちらでもよいとされています(※統一の必要はあり)。

特に理由がない限り、税抜き価格で処理しておくほうがおすすめです。現在は経営事項審査を受ける予定はなかったとしても、将来的には受ける可能性があるからです。

3:工事実績がない場合

工事実績がない場合は、「工事実績なし」と記載すればOKです。

なお、建設業の取り消し事由の一つとして「1年以上営業を停止した場合」がありますが、工事実績がないことのみを理由に許可を取り消されることはありません。

経営事項審査の点数の目安・点数をアップさせるコツはある?

ここまで、経営事項審査を受ける場合の工事経歴書作成の注意点を解説してきました。ではそもそも経営事項審査の点数をアップするための目安やコツはあるのでしょうか。

経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の点数を足した「総合評価値」で行われます。

「経営状況分析」はキャッシュフローや自己資本比率などから見る「経営状況」をもとに点数化されます。

「経営規模等評価」は完成工事高などから見る「経営規模」、元請完成工事高や技術職員数でみる「技術力」、労働環境や福祉制度、法例遵守などから見る「その他」をもとに点数化されます。

このうち、大きな割合を占めるのが「完成工事高(25%)」と「技術力(25%)」です。

基本的には経営規模や完成工事高は利益率が高いほど大きくなり、技術力は有資格者の技術者が多くなれば高くなります。また、借金が少ない業者は、経営状況の点数がよくなります。

工事経歴書は経営事項審査の申請書類と一緒に提出する添付書類です。

工事経歴書の書き方自体で経営事項審査の点数をアップすることはできませんが、元請工事件数を増やしたり、工事規模を大きくするなど、そこに書かれる工事の内容そのものを向上させることが点数アップにつながります。

まとめ

「工事経歴書」は、建設業の許可を申請したり、公共工事を受注したりするときに必要な書類です。

工事経歴書は、「経営事項審査を受ける場合」と「受けない場合」で書き方が異なるほか、前者の場合は細かな決まりがあるうえ、決まりを理解していても記入に迷ってしまうケースもあります。

工事経歴書に不備があると訂正の作業が発生するため、正しい書き方をしっかり把握しましょう。

_180x98.jpg)

_180x98.png)

_180x98.png)

.jpeg)