2019年に働き方改革関連法が施行され、企業は時間外労働の上限を超えて従業員を働かせてはならないとされました。

建設業にも2024年からこの規制が適用され、さまざまな影響を与えています。この一連の問題を「建設業界における2024年問題」と呼びます。この記事では規制適用による影響や建設業界が進めてきた対応について解説します。

建設業界における2024年問題とは?

2019年4月1日から、「働き方改革関連法」が順次施行されました。この法律によって時間外労働は月45時間、年360時間以内と定められ、年次有給休暇の取得も義務化されました。

それを契機に、長時間労働の是正や正規社員と非正規社員の格差解消、リモートワークなどによる柔軟な働き方の実現など、さまざまな改革を行った企業は少なくありません。

ただ建設業などの長時間労働が常態化している業種では、いきなりこの基準に合わせるのは難しいとして、5年間の猶予期間が設けられました。 その間に業務改善や制度変更を進め、無理なく残業規制を守れる体制を整えるのがその目的です。

「建設業界の2024年問題」とは、建設業に設けられた5年間の猶予期間が終了し、2024年4月1日からの時間外労働の上限規制が適用されたことに関連する諸問題を指します。

この猶予期間に、必ずしもすべての企業が新たな体制に移行できたわけではありません。 人手不足がますます進行したほか、感染症や戦争などの予測不可能な危機も直撃しました。 現在、建設業の多くは、働き方改革関連法に関する対応を急ピッチで進めています。

2024年4月から適用の働き方改革関連法案の具体的な内容

それでは、働き方改革関連法の主なポイントについて解説します。

時間外労働時間の上限が細かく設定された

働き方改革関連法の目玉は、「時間外労働の上限規制」です。この法律が施行されるまで、企業には実質、時間外労働が規制されていませんでした。「特別条項」によって、制限なく残業することが可能だったのです。

しかしこの法律が施行されたことにより、状況が大きく変化しました。時間外労働は月45時間、年360時間までとされ、罰則も設けられています。

この上限以上の時間外労働をするには、臨時的な特別な事情があり、かつ労使で特別条項付きの36協定を結ぶなど、所定の手続きを踏む必要があります。ポイントは、上限規制以上の時間外労働についても上限が設けられたことです。上限を超える場合には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 1カ月45時間を超える時間外労働は年間6回までとする

- 時間外労働の上限は、年720時間までとする

- 時間外労働と休日労働を合わせても、1カ月の時間外労働は100時間未満とする

- 時間外労働と休日労働を合わせて、2~6カ月間で平均して80時間以内とする

前述したように、建設業には2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されました。

他の業界で多くの企業が業務改革を進め、働き方を改善していったように、建設業でも同様の取り組みが不可欠になったといえます。

参考:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」

参考:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

有給取得の義務化

働き方改革関連法のもう1つの目玉は、年次有給休暇取得の義務化です。以前は、使用者(企業)には従業員に対して年次有給休暇をとらせる義務はありませんでした。

しかし働き方改革関連法によって、「年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対して、使用者(企業)は年5日の年次有給休暇をとらせなければならない」とされました。「年5日」は最低限の基準であり、従業員がより多くの年次有給休暇を取得できるよう環境整備に努めることも企業に求められています。

参考:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

時間外労働に関する罰則の新設

前述したように、時間外労働の上限規制の適用が開始され、違反した場合の罰則も定められました。以前は違反しても行政指導にとどまり、罰則はありませんでした。

違法な時間外労働があった場合、使用者(企業)は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。罰金刑だけでなく、懲役刑が設けられたのは大きなポイントです。

なお、時間外労働の上限を超えた際に違反があった場合にも、同じように罰則が科せられます。 こちらも6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

参考:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」

建設業界において働き方改革が求められるようになった背景

今回の働き方改革関連法の背景には、建設業の長時間労働や深刻な人手不足といった課題があります。どちらの課題を解消するにも、業務を効率化する仕組みづくりなどを通じて労働環境を改善する「働き方改革」を進める必要があります。

長時間労働の課題

それでは個別の課題について詳しく見ていきましょう。

まず、建設業の長時間労働はどのような状況にあるのでしょうか。

厚生労働省による「毎月勤労統計調査」によれば、2023年の建設業の月間実労働時間は164.3時間であり、調査産業全体の136.3時間を大きく上回っています。

少し古い資料ですが、2016年の年間実労働時間は2,056時間であり、これも調査産業全体の1,720時間を大きく上回ります。

休日の少なさも顕著です。

国土交通省による2020年の調査では、4週8休を確保できている割合は8.6%、最も多いのは4週6休の44.1%であり、4週5休も22.9%いることがわかりました。

参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」

参考:国土交通省「建設業における働き方改革」

参考:国土交通省「建設業の働き方改革の推進」令和5年6月

人手不足の深刻化

建設業におけるもう1つの課題は、深刻な人手不足です。日本全体で労働人口が減少しているのに加え、「仕事がキツイ」といったイメージがあるため、就業希望者が減少しているのです。

1997年の建設業就業者は685万人でしたが、多少の増減はあるものの右肩下がりに減少し、2010年には498万人、そして2021年には482万人となりました。

この傾向は今後も続くと思われます。

参考:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」

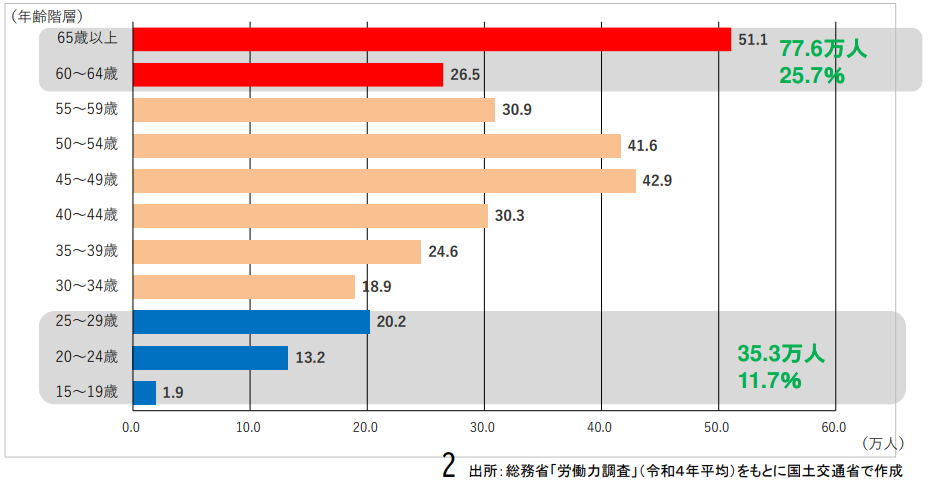

労働人口の高齢化と若手の不足

日本全体で少子高齢化が進む現在、建設業でも同じように「就業者の高齢化」が課題となっています。

建設業では直接的な作業を担う「技能者」のうち60歳以上が25.7%と4分の1以上を占め、10年後にはその大半が引退すると見込まれています。

一方、将来を担う29歳以下は約12%程度です。20代から30代の若手人材を確保し、育成を進めることが急務といえます。

参考:国土交通省「建設業の働き方改革の推進」令和5年6月

建設業界の働き方改革を実現するための具体的な施策

働き方改革関連法の成立を契機の1つとして、建設業では労働環境改善に向けた官民によるさまざまな取り組みが進められてきました。指針とされているものの1つは、2018年に国土交通省が策定した「建設業働き方改革加速化プログラム」です。

このプログラムでは、週休2日制の導入、適正な工期設定、技能や経験にふさわしい処遇の実現、生産性向上などの改革の柱が示され、実施時期の目安も示されました。この指針をベースに、現在も続く主な施策について紹介します。

参考:国土交通省「「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~」平成30年3月20日

週休2日を可能にする工期設定

建設業は競争も激しく、立場の弱い中小企業などには、発注企業から短納期を要望されたり、顧客の要望に応えるために自ら短納期をアピールするなどの実情がありました。

このような商慣習を見直し、週休2日の確保と長時間労働を防止するためには、工期見積もりを業界で標準化し、発注者・受注者ともに適正な工期を設定・管理していくことが大切になります。

中央建設審議会は2020年7月に「工期に関する基準」を作成し、勧告しました。

そこでは、工期全般に関して全従事者が週休2日を確保できるよう求め、天候などの自然要因や年末年始などのイベント、案件ごとに異なる制約条件や各種手続きに必要な日数など、工期設定に際して考慮すべき項目が具体的に設定されました。

また法令違反に関する相談を受け付けるホットラインの設置や、著しく短い工期による請負契約が発覚した場合は発注者への勧告が行われるなど、違反への対応も発表されました。

なお、「勧告」とは「行政指導」の1つで、「助言」や「指導」よりも強い意味合いがあります。法的拘束力はないものの、放置した場合はさらに強い措置が取られる可能性もあり、企業に対して一定の影響力を持ちます。

この基準などを受けて、国や地方公共団体の公共工事を中心に週休2日工事が拡大され、現在ではすべての都道府県・政令市で実施されています。

同様に、民間工事に関しても「週休2日の確保」が呼びかけられています。

ただ、浸透までの道のりは遠いようです。

国土交通省による2022年の実態調査では、「妥当な工期が多かった」と答えた企業は全体の6割程度であり、その企業においても「4週8閉所(週休2日)」を確保しているのは18.7%でした。

こうした実態を踏まえ、国土交通省は行政による立入検査を2021年から開始しており、本格的な是正に乗り出しています。

現在はまだ、週休2日工事が浸透したとはいえませんが、今後は徐々に広がっていくものと考えられます。

参考:国土交通省「適正な工期設定等のためのガイドライン」平成29年11月9日

参考:国土交通省「働き方改革等の推進」

参考:国土交通省「建設業の働き方改革の推進」令和5年6月

適切な労働時間の記録と管理

適正工期の設定や週休2日確保に向けた取り組みが進む一方で、多くの建設現場で仕事が山積している状況にあって、サービス残業や隠れ残業の増加が懸念されています。

こうした事態への対策として、2019年4月に労働衛生法が改正され、企業に「従業員の労働時間を客観的に把握しておくこと」が義務化されました。

「客観的な把握」とは、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間などによって労働時間を把握することであり、自己申告は含まれません。

やむを得ず自己申告する場合にも、入退場記録などとから著しい乖離がある場合には実態調査を必要とするなど、条件があります。

もっとも、「タイムカードの打刻だけを先に行い、実際には残って働く」といった“抜け道”を使うケースもあるでしょう。しかしそれでも、「客観的な方法に基づく労働時間の把握」が義務化されたことには、大きな意味があります。

また、労働時間の記録は原則として5年間の保存義務も設けられています(不適切な管理をした場合、罰金刑が課せられます)。

建設キャリアアップシステムへの登録

「建設キャリアアップシステム」とは建設業従事者の情報を登録するデータベースです。

技能者の能力・経験などに応じた適正な処遇改善につなげ、技能者の育成に力を入れる企業の基幹システムであり、国土交通省主導で建設業従事者の登録を推奨しています。

技能者(従業員)は、このシステムに本人情報、所属事業者、社会保険加入情報などのほか、保有資格、研修受講履歴、経験してきた現場履歴などを蓄積していきます。

登録するとICカードが発行され、登録現場では建設現場での入退場管理などにも利用されます。

建設事業者は商号、所在地、資本金、業種、工事履歴(元請側)などを登録します。

事業者にとっては、技能者の能力レベルを客観的に把握できるほか、自社の技能者(従業員)の状況の把握が容易になり、他社へのアピールにも、育成にも活用することができます。

技能者個人にとっては、自分の資格や就業履歴、経験現場を客観的に証明することができ、現場に関わらず適正な評価と処遇を受けることにつなげやすくなります。

社会保険加入の義務化

建設業においては、社会保険加入率の低さがしばしば問題視されてきましたが、この数年で状況が変わりつつあります。

2020年10月1日に改正建設業法が施行され、建設業として許可を受ける企業は社会保険の加入が必須となりました。従来から許可されていた企業が社会保険未加入の場合、今後は許可が更新されません。

また、建設業法の改正・施行に合わせ、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」も改訂・施行されました。こちらは建設業従事者個人の社会保険加入を促進するものです。

このガイドラインにより、元請企業は下請企業の社会保険加入の確認・指導を行うだけではなく、現場に入場する全作業員について社会保険加入の確認を行うことが定められました。

特に個人事業主として下請企業から業務を請け負う「一人親方」についても、業務委託関係を明らかにする書面の提出を求め、実態が雇用労働者であるなら早期に雇用契約を結び社会保険に加入するよう求めています。

個人の加入状況については、建設キャリアアップシステムによる確認が原則とされています。現場にカードリーダーを積極的に導入し、入場時にはICカードによる本人確認を実施することも想定されています。

IoT、ICT建機の導入による生産性の向上

建設業での人手不足を解消し、生産性向上の切り札の1つとして注目されているのが、IoTやICTです。

IoTとは“Internet of Things”の略であり、さまざまなモノをネットワークに接続し、データ取得や情報活用を進めることです。建設業におけるIoTでは、重機や機材、資材など、さまざまなモノをネットワーク化することが考えられます。

たとえば現場への入退場管理をIoT化し人員管理を効率化したり、搬出入に使用する重機などをIoT化し現場作業の進捗をリアルタイムで把握するなど、業務の効率化・省人化に役立つと期待されています。

作業の品質向上にもIoT化は威力を発揮します。

たとえば「スマートグラス」などのウェアラブルIoT機器を装着し、作業者の作業状況を熟練者が遠隔地から確認し、必要に応じて指示を出す、

あるいはミキサー車をIoT化し、従来は熟練従業員の経験と勘で行っていた生コンクリート生成を自動化するといった活用例があります。

このようにIoT化を進めることで、より少ない人員でより効率的に作業工程を管理できるようになるだけではなく、品質向上や生産性向上に生かすことができます。

また、近年ではICT建機も登場してきました。

ICTとは“Information and Communication Technology”の略で、自動運転やカーナビに相当する機能を搭載した建機のことです。

たとえばICTショベルカーは、ショベルカー自体がバケットや排土板の高さ、勾配などを自動制御してくれます。さらに自動追尾式の位置計測装置を用いて、オペレーターに音声やモニター表示で、作業をナビゲートしてくれるなどの機能があります。

ICT建機は従来人が作業を進めながら行っていた設計や検測といった作業を自動化できるため、作業の大幅な時間短縮が可能です。

これらの最新技術による省人化や業務効率化が進み、同時に安全性確保も期待できるのがIoTやICTのメリットです。ただ現在では、初期投資が高額であることが導入障壁となっています。

まとめ

建設業では長年、長時間労働の是正をはじめとする労働環境改善に向けた取り組みが進められてきました。特に近年では、働き方改革関連法への対応を契機として、「若い世代も魅力を感じるような労働環境を整えよう。そのためには、目の前のコスト増や現場の混乱を乗り越えていこう」といった機運が高まっています。

「建設業の2024年問題」の解決に向けたさまざまな取り組みが、今大きな成果につながろうとしています。建設業界全体の変革について、今後も注視していきましょう。