建設業を始める際には、建築業法に基づいた建設業の許可を受ける必要があります。建設業の許可に関する書類は名称が似ているため、その違いを明確に把握することが大切です。

今回は、建設業許可証という言葉の使われ方を踏まえ、建設業の許可に関する書類の違い、建設業許可証明書の概要と申請方法について解説していきます。

建設業許可証とは?

建設業許可証という言葉は、正式名称ではなく、建設業の許可、建設業許可証明書といった広い意味で使われる言葉です。建設業許可に関する書類や名称が他にも複数あるので、混同しないよう注意が必要です。

建設工事を請負う際や公共工事の入札に参加する場合、建設業の許可に関する書類の提示を求められることがあります。「建設業許可証」といわれた場合、文脈から推測しつつ、あらためてどの書類か確認することが大切です。

建設業許可通知書・建設業許可票・建設業許可証明書の違い

建設業許可証という言葉で混同しやすい、建設業許可に関する3つの書類とその違いについて見ていきましょう。

建設業許可通知書とは?

建設業許可通知書とは、建設業許可を新規に取得、または更新の許可がおりたことを通知するものです。それぞれの許可がおりた際、申請者に郵送で送られます。

建設業許可通知書には、許可番号や有効期限が記載されており、紛失すると再発行されないので注意が必要です。また、初めての取引の際、通知書で建設業許可を証明するケースもあります。

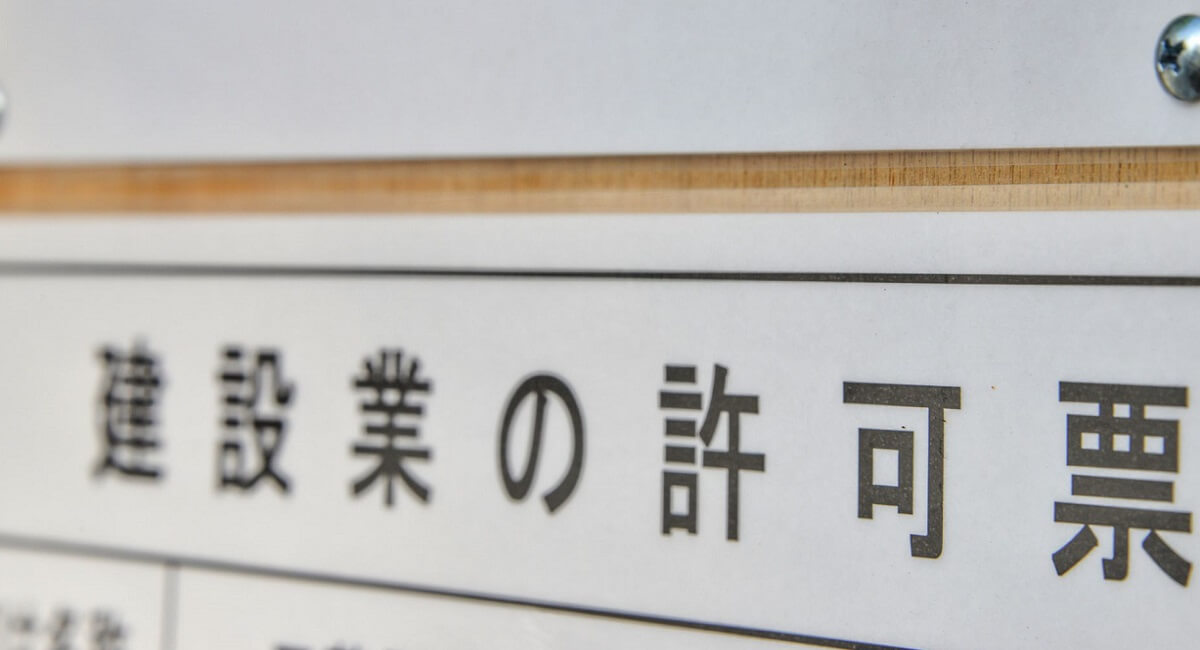

建設業許可票とは?

建設業許可票とは、建設業の許可を誰が見ても確認できる「看板」のことです。建設業許可票は専門の業者に制作してもらうか、条件を満たしていれば自作のものを利用できます。建設業許可票は本店や支店、工事現場で、誰にでも見える場所に掲示しなければなりません。適切な場所に設置しない場合、罰則を受けるので注意が必要です。

そこで、建設業許可票の記載内容(店舗用と工事現場用)、サイズと材質、設置しない場合の罰則をチェックしましょう。

・【店舗】建設業許可票の記載内容

店舗に設置する建設業許可票は、以下の内容を記載します。

1.一般建設業または特定建設業の別

2.許可年月日

3.許可番号及び許可を受けた建設業

4.商号または名称

5.代表者の氏名

許可番号は5年ごとの更新で新たな番号になるため、常に最新の情報にする必要があります。

・建設業許可票のサイズと材質

建設業許可票のサイズは、店舗に設置するものは「縦35センチ以上×横40センチ以上」、建設現場では「縦25センチ以上×横35センチ以上」と決められています。以前は縦40センチ×横40センチでしたが、建設業法施行規則の改正でサイズが小さくなりました。ただし、改正前に作成した建設業許可票は、指定のサイズよりも大きいためそのまま使用が可能です。

建設業許可票の材質や色は自由に決められます。ただし、5年間を通して使用するため、劣化しにくい丈夫な素材を使用するといいでしょう。

・建設業許可票を掲示しない場合の罰則

建設業許可票を所定の場所に掲示しない場合、10万円以下の過料が科されます。

建設業許可証明書とは?

建設業許可証明書とは、建設業の許可の取得を第三者に証明する書類です。公共工事の入札に参加する際、事前の審査で添付書類として利用されています。

建設業許可証明書は建設業許可通知書のように自動的に送られるものではなく、必要に応じて申請・取得する必要があります。また、取得した建設業許可証明書に有効期限はありません。

建設業許可証明書の申請方法と注意点

建設業許可証明書の申請方法と、申請の際の注意点について紹介します。

建設業許可証明書の申請先

建設業許可証明書を取得したい場合、国土交通大臣許可、都道府県知事許可で申請先が異なります。

建設業の許可を国土交通大臣で受けた場合、本社などの主たる営業所を管轄する地方整備局で申請・交付されます。一方、都道府県知事許可の場合は、都道府県を管轄する土木事務所などで申請する点が異なるので注意しましょう。

【国土交通大臣許可】建設業許可証明書の申請手続き

国土交通大臣許可の申請の場合、地方整備局に郵送や持参にて許可証明願を提出して、申請を行ないます。

許可証明願は、ホームページにある見本を参考に作成します。建設業許可証明書を郵送で受け取る場合、申請時に返信用封筒を同封しましょう。地方整備局の窓口で受け取る場合、返信用封筒の同封は不要です。また、国土交通大臣許可の場合は、建設業許可証明書の申請に手数料はかかりません。

なお、令和2年4月1日より、国土交通大臣許可の証明書の申請対象者が変更になりました。更新許可の申請中であること、または災害による紛失、海外工事受注など特別な事情がある場合に限られるので注意が必要です。更新許可を申請中の場合、更新中がわかる資料を添付しましょう。

【都道府県知事許可】建設業許可証明書の申請手続き

都道府県知事許可の申請をする際は、所定の書式をダウンロードし、申込者、業者の所在地や商号、許可番号などを記入します。土木事務所などの窓口に提出すると、その場で交付される仕組みです。

また、都道府県許可の場合、1部につき400~500円程度の交付手数料がかかります。交付手数料の支払い方法は都道府県により、収入証紙か現金で対応が異なるので確認が必要です。また、郵送での申請・交付方法は、返信用封筒を同封する形が一般的です。

建設業の許可の変更時期に注意

建設業許可証明書に記載される内容は、申請した時点の状況が反映されます。建設業の許可で何らかの変更届を提出している場合、最新の情報になっているか確認が必要です。

なぜなら、建設業の許可の変更届は都道府県から国土交通大臣に渡るため、受理されるまでに時間を要するからです。タイミングによっては過去の内容になるので、申請の際は注意しましょう。

まとめ

建設業許可証という言葉は正式名称ではなく、建設業の許可や建設業許可証明書の通称として使われます。

建設業許可通知書、建設業許可票、建設業許可証明書は目的と用途が異なるので、それぞれの違いを把握することが大切です。また、建設業許可証明書が必要な場合、国土交通大臣許可は地方整備局、都道府県知事許可は都道府県の土木事務所などに申請します。

特に、国土交通大臣許可の場合は更新申請中、または特段の理由がない限り、申請できません。建設業許可証明書は公共工事の入札審査に欠かせない書類のため、紹介した諸注意を確認しましょう。

_180x98.jpg)

_180x98.png)

_180x98.png)

.jpeg)