建築士資格取得にあたって、二級建築士と一級建築士どちらを目指すべきか、仕事をしながら試験対策をするならどのような方法があるのかなど、迷う人もいるのではないでしょうか。 本記事では二級建築士の一級建築士との違いや試験の難易度、合格率、勉強方法などを解説するほか、隣接分野の資格である宅建士や建築施工管理技士などとの違いについても解説します。

二級建築士の難易度・合格率は

令和5年度の二級建築士の合格率は22.3%でした。この合格率は、日商簿記2級の過去10年平均の24.8%や保育士試験過去2年平均の24.9%と、ほぼ同等の難易度といえます。

| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |

|

二級建築士 合格率 |

22.2% | 26.4% | 23.6% | 25% | 22.3% |

明確な定義はありませんが、合格率30%以下の資格は「難しい」といわれます。

そのため二級建築士は難しい資格の1つといえますが、登録者数が約79万人(令和5年4月時点)と多数であることを考えると、弁護士資格(登録者数約4万5,000人 令和6年2月時点)などのような最難関資格とは異なります。

二級建築士は簡単ではないものの、計画的に勉強を進めれば、取得できる可能性の高い資格といえるでしょう。

◇学科試験の難易度・合格率

二級建築士の試験は一級建築士と同じく、学科と設計製図試験の2つに分かれています。学科試験を突破した人だけが設計製図試験を受験できるのも一級建築士と同じです。

では、学科試験の難易度と合格率を見ていきましょう。 過去5年間の学科試験合格率は、35~42.8%です。合格者の内訳を見てみると学生が28.3%と一番シェアが高く、普段の勉強時間の違いが表れている可能性があるといえます。 また、経験年数だけではカバーできない出題範囲の広さ、難易度の高さをうかがえるのが、合格者の年齢区分です。24歳以下が6割以上を占めており、記憶力や勉強量の重要性が感じられます。

| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |

|

学科 |

42.0% | 41.4% | 41.9% | 42.8% | 35.0% |

◇製図試験の難易度・合格率

同じく過去5年間の設計製図試験の合格率はどうかというと、46.3~53.1%と約半数でした。 学科試験を突破したうちの半数程度となるため、総合的な合格率が20%台と低くなっています。

合格者の内訳を見ると、住宅メーカー・工務店・大工の31.7%に次いで学生が25.3%となっており、社会人の割合も高いです。

年齢層は24歳以下の割合がこちらも6割以上を占めていますが、学科が63.2%に対して製図試験は61.8%と微減しています。 25~29才でも12.9%(学科は11.3%)、30才代でも13.8%(学科は13.6%)の方が合格している点からも、学科よりも実務経験を活かせるといえそうです。

| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |

| 製図 | 46.3% | 53.1% | 48.6% | 52.5% | 49.9% |

二級建築士の難易度が高い理由

受験対策を考えるにあたって、まず二級建築士試験の難易度が高い理由を整理していきましょう。

◇受験資格が必要

難易度が高い理由の1つは、誰でも受験できるわけではないことが挙げられます。 受験できる人の要件があり、要件を満たしていければ受験ができません。

二級建築士を受験するには、下記の4つの要件のうちどれかを満たしている必要があります。 1つ目の要件で示されている「指定科目」とは建築に関する科目となり、明確な定めがあります。

・大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・職業訓練校等において、指定科目を履修し卒業した者

・都道府県知事が同等と認める者(外国大学を卒業した者など)

・建築設備士

・7年の実務経験を有する者

◇学科試験と製図試験の2種類がある

二級建築士の難易度が高い理由の二つ目は、すでに述べたように学科試験と実技試験(製図制作試験)があることです。 学科試験の合格者のみが設計製図試験に進むため、設計製図試験の受験者割合は、全体の4割程度まで減ります。

それぞれの試験で対策すべき項目が異なること、各試験時間が5~6時間と長いため、学科と実技、両方の試験対策が必要です。

◇合格基準が厳しい

合格基準が厳しいことも、二級建築士試験の難易度を高める理由となっています。 学科試験は全部で4つの科目があり、それぞれに合格の基準点が設けられています。1科目でも基準を下回ると合格できません。 加えて、合計得点についても基準点が設定されており、各科目でも合計得点でも基準をクリアする必要があります。 そのため広い出題範囲を勉強し、不得意科目を作らないような対策が求められます。

◇試験のモチベーション維持が難しい

受験生にとって大きなネックとなるのは、受験勉強のモチベーション維持が難しいことです。

二級建築士の試験日は毎年7月のみで受験のチャンスは年に1度です。 また学科と実技、2つの試験対策が必要であり、出題範囲が広いこともハードルとなります。

学科ではⅠ建築計画、Ⅱ建築法規、Ⅲ建築構造、Ⅳ建築施工と4科目があり、5肢択一式ですが、試験時間が6時間も設けられていることからも、質問数の多さがうかがえます。 また、設計製図試験は平面図、立面図、断面図、伏図、部分詳細図(矩計図)、面積表、計画の要点等などから6~9種類が出題されるなど、製図の基礎に加えて要点をおさえた記述練習が必要になります。

このような受験への対策には、どうしても長期間に渡る勉強を計画的に進める必要があります。そのため、うまくモチベーションを維持できるか否かが、試験結果を左右するといっても過言ではないでしょう。

二級建築士と他資格との違い

◇二級建築士と一級建築士の難易度の違い

二級建築士と一級建築士の難易度を比較してみると、下記のように大きな違いがあります。

| 合格率(令和5年度) | 目安勉強時間 | |

| 二級建築士 | 22.3% | 約500~700時間 |

| 一級建築士 | 9.9% | 約1,000~1,500時間 |

令和5年の結果を見ると、一級建築士の合格率は9.9%、二級建築士は22.3%と倍以上の開きがあります。 難易度にあわせて必要な勉強時間数も異なってきており、一級建築士の場合は1,000~1,500時間程度、二級建築士は500~700時間程度の勉強時間が必要とされています。

何年で準備を済ませるかによりますが、試験日まで1年を切っている場合には、まず仕事をしながら勉強できる時間数を確認し、必要な勉強時間数を割って計算してみてください。そのうえでいつ試験を受けるべきか確認しましょう。

▼一級建築士の難易度について詳しく知りたい方は、こちらもご参照ください。

>「一級建築士と二級建築士の違いは?難易度・合格率、勉強時間の目安を解説」

◇二級建築士と木造建築士の難易度の違い

一級建築士、二級建築士と並んで、建物を設計できる資格として「木造建築士」があります。 木造建築士と二級建築士の違いはどこにあるのでしょうか。 それは、扱える建物の違いです。 木造建築士はその名の通り、木造建築しか設計できませんが、二級建築士は木造に加えて鉄筋コンクリートや鉄骨造の建物も設計することができます。

この2つの資格の難易度を比較すると、二級建築士のほうが難易度が高いといえそうです。 令和5年度の合格率を比較すると、二級建築士が22.3%であるのに対し、木造建築士はほぼ倍となる44.5%です。目安となる勉強時間も二級建築士のほうが木造建築士よりも大幅に伸びます。

| 合格率(令和5年度) | 目安勉強時間 | |

| 二級建築士 | 22.3% | 約500~700時間 |

| 木造建築士 | 44.5% | 約300~400時間 |

木造建築士の試験は二級建築士と同様、学科と実技(製図制作)に分かれ、学科の合格者のみ実技に進めるのも同じです。

◇二級建築士と建築施工管理技士の難易度の違い

二級建築士と建築施工管理技士も比較してみましょう。 建築施工管理技士は建築現場の管理や監督に役立つ資格です。建築施工管理技士には一級と二級があります。

| 合格率(令和5年度) | 目安勉強時間 | |

| 二級建築士 | 22.3% | 約500~700時間 |

| 一級建築施工管理士 | 45.4% | 約100~400時間 |

| 二級建築施工管理士 | 32% | 約100~300時間 |

一級建築施工管理技士の合格率は45.4%、二級建築施工管理技士の合格率は32%です。合格率だけ見れば、前述の木造建築士とあまり変わりません。 ただし試験形式は一次・二次と分かれているものの、どちらも学科試験のみです。 一次も二次もマークシートと記述式となっており、どちらも60%以上の得点が合格基準となっています。

この試験形式により二級建築士よりも難易度が低いといえ、必要勉強時間の目安も100~400時間とかなり少なくなっています。

◇二級建築士と宅建士の難易度の違い

次に二級建築士と宅地建物取引士(宅建士)を比較してみましょう。 宅建士は不動産取引に必要な資格で、難易度の高い国家資格の1つとしても知られています。 合格率や必要勉強時間の目安はどれくらいでしょうか。

| 合格率(令和5年度) | 目安勉強時間 | |

| 二級建築士 | 22.3% | 約500~700時間 |

| 宅建士 | 17.2% | 約200~300時間 |

宅建士の合格率は17.2%となっており、二級建築士よりも合格率が低くなっています。 しかし合格率がそのまま、2つの資格の難易度を示しているとはいえません。 宅建士は受験資格が特になく誰でも受けられることから、受験者数が多くなり、その結果、合格率が低くなっている可能性もあります。 そのため、合格率と勉強時間は比例しません。二級建築士よりも少ない200~300時間程度でよいとされています。

◇二級建築士と土地家屋調査士の難易度の違い

最後に土地家屋調査士との比較を見てみましょう。土地家屋調査士は、不動産を登記する際に必要な土地・家屋の調査、測量のほか、不動産登記の申請手続き、登記に関する審査請求手続きなどを行うのに必要な資格です。

一次が筆記試験(午前午後に分かれる)、二次は一次試験の合格者のみが口述試験を受けられます。筆記はマークシートと記述、測量があり、口述試験は不動産登記法と土地家屋調査士法に関する質問をされ、それに口頭で答えるという形式です。 内容を見てもわかるように非常に専門的な内容を扱う資格であるため、合格率は一級建築士よりも低く、難易度の高さがうかがえます。

| 合格率(令和5年度) | 目安勉強時間 | |

| 二級建築士 | 22.3% | 約500~700時間 |

| 土地家屋調査士 | 9.6% | 約1,000~1,500時間 |

土地家屋調査士の合格率を見てみると、9.6%で二級建築士の半分以下となっています。測量の技術と幅広い関連法律に関する知識、口述で意味を答える理解度の深さが重要になるため、十分な対策が必要です。そのため二級建築士よりも多い、1,000~1,500時間の勉強時間が必要と考えられています。

学科試験の勉強方法

◇基礎を重点的に勉強する

学科試験の対策のポイントは、基礎を重点的に勉強することです。 基礎の勉強を始める前に、試験日(二級建築士の試験日は7月)から逆算した計画を立てておくことをおすすめします。計画を立てたあと、基礎を重点的に勉強することで学科試験をクリアできる可能性が高くなります。 基礎を重点的に勉強する具体的な方法としては、過去問を解いて自分の得意不得意分野を把握し、知識が足りないところはインプットから始め、問題集や過去問、アプリなどを活用して知識定着を図りましょう。

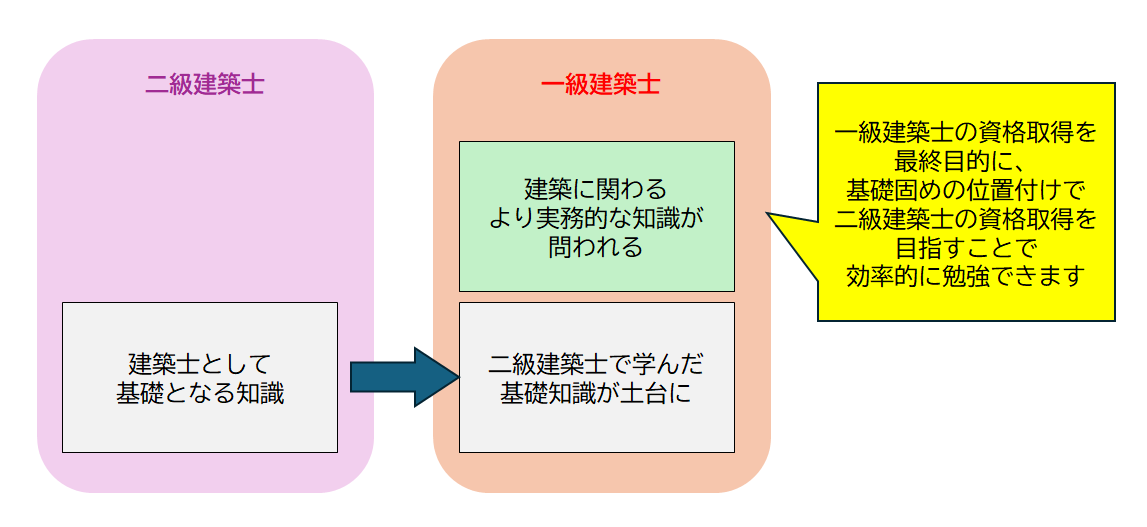

◇一級建築士の取得を目標にする

モチベーションを維持し、かつキャリアアップにもつながる勉強法として、一級建築士の取得を最終目標に置くという方法もあります。

一級建築士は建物の条件に制限なくすべての建築物を設計することができ、年収も高い傾向にあります。しかしその分、一級建築士資格取得の難易度は二級建築士よりも高く、試験の出題範囲も広くなります。

そのため、一級建築士取得の基礎固めとして、まず二級建築士を取得することを検討してはいかがでしょうか。

二級建築士で学ぶのは一級建築士資格の基礎的となるので、二級建築士資格を取得しておくほうが学習内容が理解しやすくなります。

さらに二級建築士を取得していれば、一級建築士の受験要件を満たすこともできます。

勉強方法としては、まず、一級建築士の学習範囲を把握し、そのなかから二級建築士の試験に必要な範囲だけに絞って学習計画を立てるとよいでしょう。

そのことで、学習範囲が少なく感じられるだけでなく、一級建築士試験の勉強を開始する際には、不足分の勉強から始められるので効率的です。

▼一級建築士の難易度について詳しく知りたい方はこちら、こちらもご参照ください。

>「一級建築士と二級建築士の違いは?難易度・合格率、勉強時間の目安を解説」

製図試験の勉強方法

◇基本的には作図力を鍛える

設計製図試験の勉強方法としては、まず作図力を鍛えることが重要です。時間内に当日公表される条件などを満たした図面の作成と、文章記述を済ませる必要があります。そのためには、素早く、正確に、きれいな図面を描き上げなくてはなりません。 図面自体が完成していないと即不合格になるため、作図力を鍛えましょう。

◇プランニング力を意識する

作図力がついたら、次はプランニング力をつけるように勉強をしましょう。設計製図試験ではその住まいに住む人たち、あるいは周囲に住む人たちとの課題を建物でどう解決するのかを求められることもあります。 課題解決のための空間の使い方、動線計画、構造を理解した設計力が必要となります。また、課題解決をする方法や課題解決ができる根拠を、記述でわかりやすく伝える工夫も必要です。

まとめ

一級建築士と二級建築士、どちらを選んで取り組むべきか迷っている方のために、試験の難易度や合格率、勉強方法についてまとめてご紹介しました。いきなり一級建築士を目指すことも可能ですが、仕事と平行しながら学びを進めていく場合、二級建築士の勉強からスタートして一級建築士を狙っていくとよいでしょう。

これからの道に迷っていた方はぜひ本記事でご紹介した試験内容や勉強方法を参考に、二級建築士免許の取得に取り組んでいってみてください。

_180x98.png)

_180x98.png)

_180x98.png)

(1)_180x98.png)

_180x98.png)

.jpeg)